8月31日晚,随着全球首个沉浸声VR互动体验《寻找秘谱:穿越上海1930》在上海音乐厅四楼“响空间”落下帷幕,上海音乐厅今年暑期“文旅三件套”——沉浸式音乐舞蹈剧场《百鸟朝凤》、国风音乐现场《海上生民乐》及沉浸声VR互动体验《寻找秘谱:穿越上海1930》画上句号。

这个暑假,上海音乐厅实现“白天黑夜全时段、楼上楼下全空间”覆盖。工作日午间,在南厅持续为市民带来“音乐午茶”沙龙式小型音乐会;午后至夜晚,三大驻场项目轮番登场。“日常演出+定制文旅”的一站式暑期文化体验,吸引近2万人次走进这座95岁的艺术殿堂。其中,上海以外观众占比近三成,国际观众亦不在少数。

沉浸式音乐舞蹈剧场《百鸟朝凤》

沉浸式音乐舞蹈剧场《百鸟朝凤》

不同空间,多维艺术体验

7月5日至27日,《百鸟朝凤》第三轮驻场在上海音乐厅B2音乐立方上演,25场演出几乎场场售罄,更有江苏、浙江的观众跨城而来。为营造从感官到心灵的全新浸没体验,《百鸟朝凤》将音乐立方转化为层叠白羽环绕的“鸟窝”空间,配合文学文本与分幕剧情引导,让观众轻松理解舞蹈叙事。有观众评价:“仿佛成为故事的一部分”“不止是看戏,更是一场心灵的洗礼”。

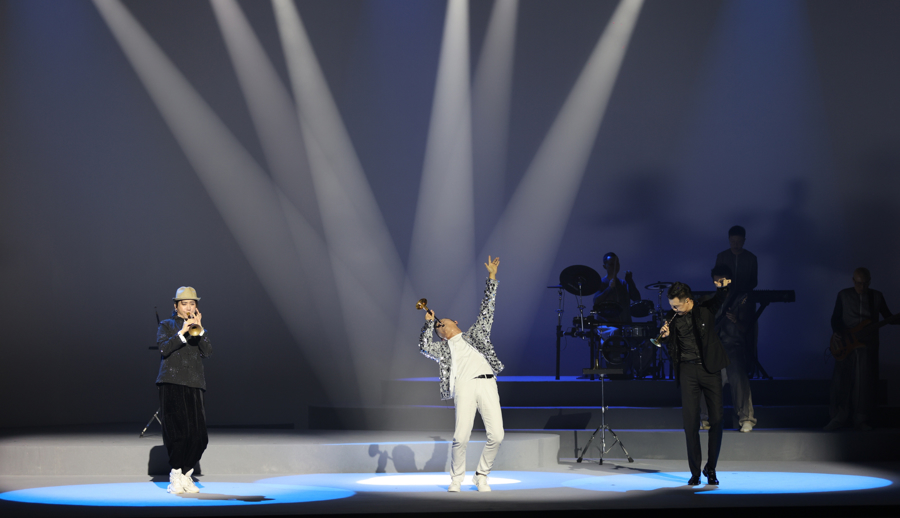

7月17日至31日,国风音乐现场《海上生民乐》在上海音乐厅完成第六轮驻演。作为上海民族乐团与上海音乐厅联合出品的现象级作品,累计驻场场次突破140场,再度刷新国乐驻演的行业纪录。本轮演出,超过五成观众首次踏入上海音乐厅,七成观众是生平第一次来上海音乐厅看民乐团音乐会。大量年轻群体与市民游客走进国乐世界,许多家长带着孩子前来观演。

国风音乐现场《海上生民乐》

国风音乐现场《海上生民乐》

“二十多种乐器轮番上阵,灯光跟着旋律流动,东方美学直接拉满”“原来国乐可以这么潮,孩子看完吵着要学琵琶”等评价在社交媒体上“刷屏”,不少外国观众也到场感受中国传统音乐的独特魅力。

7月18日至8月31日,《寻找秘谱:穿越上海1930》作为全球首个融合沉浸声技术的VR大空间体验项目,在上海音乐厅四楼“响空间”持续开放。该项目由上海音乐厅联合上海戏剧学院、科技品牌VIVO共同打造,依托VR技术重现1930年代上海场景和音乐厅前身“南京大戏院”等场景。体验者化身记者穿越时空,在与NPC互动、收集乐谱碎片、弹奏虚拟乐器的过程中,推动中西音乐融合的剧情发展。

项目自开放起便成为年轻群体的打卡热点,不少体验者组团前来解谜、打卡,网友评价:“40分钟根本不够玩!”“细节控真的会狂喜!石库门的砖墙纹路、乐谱上的工尺谱符号、NPC袖口的盘扣……每个角落都藏着历史彩蛋,仿佛真的站在了95年前的上海街头。”

沉浸声VR互动体验《寻找秘谱:穿越上海1930》

沉浸声VR互动体验《寻找秘谱:穿越上海1930》

文旅联动,激活消费

三大驻场覆盖全年龄段观众,营造了上海音乐厅“全天候、不落幕”的艺术场域,丰富了市民的文化生活,也化作拉动城市消费的“文化引擎”。

“看完《百鸟朝凤》,先去附近的老字号吃了本帮菜,之后几天还打卡了外滩、东方明珠,这趟上海行既过了艺术瘾,又逛遍了热门景点。”来自广州的一位大学生说。《海上生民乐》的“文化磁极” 效应也很显著,许多游客将其作为上海之行的核心行程,演出前后的餐饮消费、商圈购物、周边游览被有效激活。

《海上生民乐》的国风系列文创——厅宝·民乐四重奏PP夹、“建筑系列”流苏烫金团扇、“建筑系列”缪斯殿堂浮雕香薰蜡烛等产品持续热销;《百鸟朝凤》推出的剧目主题森系帆布袋、流沙杯垫、小鸟发夹,凭借清新设计成为观众“观演伴手礼”;音乐厅原创的音乐家系列、平移系列等文创产品,更让艺术以贴近日常的方式陪伴生活,进一步延伸文化消费链条。

《海上生民乐》演出现场

《海上生民乐》演出现场

尽管三大驻场项目已陆续落幕,但其引发的文化回响仍在持续。社交媒体上,观众自发分享观演心得、打卡攻略,线下不少游客因演出关注上海音乐厅的历史,进而探索周边文化地标,形成良性循环。

“我们始终希望,上海音乐厅不只是一个‘听音乐会的地方’,而是能融合历史、艺术、科技与公众参与的无边界文化综合体。”上海音乐厅总经理方靓说,“今年推出的暑期三大驻场项目,证明经典与当代、传统与数字的对话,可以有效激活城市文化消费潜能,这也为我们未来在节假日文旅项目的产品策划上提供了重要方向。”

暑期“文旅三件套”落幕后,上海音乐厅将持续发力。日前,音乐厅已精选30余场优质演出项目参与2025年“乐赏上海”文化消费券活动,降低艺术消费门槛,让更多市民与游客能走进音乐厅,感受艺术魅力。未来,音乐厅还将继续推进“艺术+科技+文旅”深度融合的探索,打造更多具有上海标识度和国际影响力的演艺IP配资网官网,为城市文化繁荣与软实力提升注入源源不断的新动能。

富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。